Wer oder Was ist das Maß aller Dinge? Glaube, Staatsordnung, Mensch? Gibt es universelle Teile kultureller Evolution? Welche Bewegungen verbinden die Menschen weit über Staatsgrenzen hinaus und welche trennen sie? Erweitern Flüchtende unsere Kultur, erweitern sie unseren Horizont? Oder stürzen sie die vorhandene Ordnung ins Chaos? Wieviel Humanität und Mitgefühl kann sich eine Gesellschaft leisten? Was ist überhaupt menschlich? Was ist human? Was ist der Mensch? Fragen von Heute? Ewige Fragen?

Auch zu Lebzeiten Michelangelos fragten sich die Menschen solche oder ähnliche Dinge.

Eine Zeit, die die Welt und ihr Menschenbild für immer verändern sollte.

Die Zeit des Humanismus.

Jene Zeit, in der das Bild des kleinen, bedeutungslosen Einzelnen, der am großen Plan Gottes nichts ändern kann verschwand. Verschwand, zugunsten der Überzeugung, dass der Mensch sich verändern kann, wenn er es möchte.

Die Bedeutungslosigkeit, der nicht in Fürstenhäuser oder vorbestimmte klerikale Karrieren hineingeborenen Massen, wurde abgelöst von einem Menschenbild, in dem jeder Einzelne wichtig war.

Zugegeben, mit Alltagsauswirkungen erst mal nur für diejenigen, die durch Abstammung oder kaufmännisches Geschick über größere Mengen Geld verfügten - aber es war ein guter Anfang.

Ein Anfang, der die Menschen in Kultur, Kunst und Glauben aus dem finsteren Mittelalter heraus führte. Ein Anfang, der aus der Sehnsucht der Menschen nach geistiger und auch religiöser Erneuerung erwuchs. Ein Anfang, der an die Stelle kritiklosen Autoritätsglaubens den Geist der Eigenverantwortung und auch den der kritischen Forschung setzte.

Dieser Geist durchzog in allen Lebensbereichen weite Teile Europas, über alle Staatsgrenzen hinweg - und derer gab es bekanntlich viele. Die Renaissance, jene große gesamteuropäische Kulturepoche, die die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit umfaßt, war auch die Zeit des wiedergeborenen Menschenbildes der Antike. Menschen begannen sich zu bilden und sich dem Begriff und dem Wert des „Mitgefühls“ zu nähern. Humanitas, das lateinische Wort für die Natur des Menschen, bedeutete für die antiken Philosophen, dass jeder zu einem besseren Menschen wird, wenn er sich bildet und Mitgefühl zeigt.

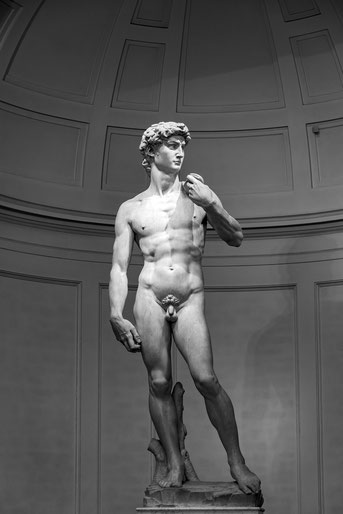

Auch, wenn der Mensch Michelangelo gewiß nicht zu denen zählte, deren Empathiefähigkeit ein Füllhorn an Mitgefühl über die Zeitgenossen ausschüttete, so waren seine Forschungen und vor allem seine Kunst ein wichtiger Baustein des Humanismus der Renaissance. Es waren nicht nur Gott, Apostel, Engel oder Fürsten aus Kirche und Welt, die er abbildete oder formte. Er stellte Menschen dar, vor allem Menschen ... viele Menschen, naturgetreu abgebildet, oft nackte Menschen, detailreich, anatomisch exakt wie keiner vor ihm und lange keiner nach ihm. Menschen wie wir alle - beinahe wenigstens ...

Die Abbildungen idealer Proportionen, an muskulösen, jungen Körpern waren gewiss genauso wenig ein Querschnitt durch die Durchschnittsbevölkerung, wie sie es heute wären, aber es wimmelte geradezu von ihnen, den Menschen nach Gottes Abbild.

Was hat das mit uns heute zu tun? Welche aktuelle Bedeutung sollten wir jenen Bildnissen zukommen lassen, neben ihrer kunsthistorischen und klerikalen, in einer Zeit wo nackte und ebenfalls perfekt an „Bildbearbeitungsprogramme“ adaptierte Menschen uns aus unzähligen Bildern unseres täglichen Erlebens entgegenwinken? Wo menschliche Anatomie alleine schon durch Heidi Klums Instagram Account bereits zwölfjährigen vollumfänglich zugänglich ist?

Michelangelo wollte mit seinen Bildern nichts verkaufen, noch nicht einmal seine eigene Arbeit. Nicht „sex sells“ war seine Intention, sondern das genaue Abbilden des Menschen. Er enthüllte jeden Einzelnen und reduzierte jeden auf das, was uns alle gleich und doch besonders macht. Er enthüllte den Menschen aus seiner den Stand anzeigenden Kleidung und ließ an der Decke der Sixtina sogar Gott, sein blankes Hinterteil zeigen.

Vier Jahre lang stand, kniete, saß und lag Michelangelo auf seinem Gerüst, hoch oben unter der Decke der Sixtina und niemand durfte vor der Vollendung der Fresken sehen, was er dort geschaffen hatte. Erst dann enthüllte der die Enthüllten. Die, die alle gleich und doch verschieden sind, die, die sündig und die, die es weniger sind.

Dieser neue Bezug auf den einzelnen Menschen, die Wiedergeburt des humanistischen Gedankengutes der Antike, wurde überhaupt erst möglich durch historische Flüchtlinge. Byzantinische Gelehrte, die nach der Eroberung von Byzanz (1453) und Griechenland (ca. 1420-1460), in der Mitte des 15. Jahrhunderts, vor den Türken flüchtend, nach Italien gelangten , brachten die antiken Schriften mit, deren Studium die Gelehrten der Renaissance erst mit dem Gedankengut vertraut machte, was als Kunst- und Lebensauffassung der Antike, zum Vorbild für die elementaren Veränderungen in Europa werden sollte ...

Natürlich ist die Abbildung der Genesis kein Plädoyer für eine antiautoritäre Gesellschaftsordnung oder tief demokratisches Gedankengut. Aber der Mensch war wichtig geworden, der einzelne Mensch. Ein Kerngedanke des Humanismus der Renaissance und ein Kerngedanke humanitären Handelns zu allen Zeiten. Wenn wir heute oft überfordert sind mit der schieren Masse an Menschen, die unserer Unterstützung bedürfen, mit der Masse an Flüchtenden, die bei uns Schutz und Obdach suchen, so können wir uns, religiös oder nicht, Katholikin oder Atheist, durchaus kurz besinnen auf das, was Papst Franziskus dazu ausgesprochen klug gesagt hat. Nämlich, dass wir in den Momenten der Überforderung ob der schieren Masse in das Gesicht des Einzelnen blicken sollen ... dieser einzelne Mensch macht uns, bei aller menschlichen Überforderung und berechtigten Angst , mitfühlender.